ヨージ・コバヤシ

ヨージ・コバヤシの光

写真家・小林洋治は、光を眼で読む。

今のようなデジタルカメラのひと時代前、一眼レフや、四×五(しのご)と言われる大型カメラの撮影で一緒に仕事をした時、

「そういえば、この人はあまり露出計を使わない」

という印象があった。

写真を学んでいた大学時代、小林はカメラを持って早朝の築地によく通った。時には卸売り場で怒鳴られ、邪魔者扱いされながら何度も通いつめ、自分で焼いたモノクロの写真を持って、マグロの卸売り人に見せると、

「兄ちゃん、いい写真撮るじゃん」

と、いつも荒っぽい男たちが心を開いてくれた。

築地の写真準備中

当時、写真学科の教授・渡辺義雄氏に、築地のシリーズを見てもらった。学生たちに

「カメラを持って町に出よう」

「一瞬のシャッターに魂を込めろ」

と励ましていた渡辺氏から、

「よく撮れている。君はこのまま続けたら、一流になるよ」

という評価と、細部にいたるモノクロの焼き方の助言を受ける。何よりうれしかった。

ところがその後、小林洋治の興味が徐々に音楽に移ってゆく。ギターを手にして猛練習、バッキー白方(しらかた)の息子だった白方先輩とともに、卒業する頃にはハワイアン、ジャズ、ブルース、半分プロの世界にのめり込んでいった。

その音楽的才能は、幼少の頃から培われていたものでもあった。

小林の祖母は、明治29年創設の浅草の宮戸座(浅草歌舞伎を中心としていた芝居小屋)に縁があり、戦後も箱根で日本舞踊、三味線、唄、鳴り物を若い芸子を指導する、芸事に厳しい師匠だった。小林の母も、そして小林も生まれた時から「ちんとんしゃん」や「すぽぽぽん」が日常だったのだ。

”ちんとんしゃん”

ライター・小石幸子が綴った、小林の幼少時代

紆余曲折あり、卒業後編集プロダクションに就職。バブル時代の到来とともに、チャンスも巡ってきた。人、料理、化粧品、インテリアの雑誌や広告の仕事が山ほどあった。数々の仕事をこなし、渡辺義雄氏の助言から20年経って、小林は

「あの時、写真一筋で行ってたらなー」とつぶやいた。

しかし音が持つ響き、多彩で粋なコード、リズム感が彼の写真の中に息づいているのを、人は感じ取る。光と影のコントラストの中に見える、小林独特の音楽的な小気味良さみたいなものが、アートディレクター達に認められていった。

単行本の取材で訪れた、開放政策以前の中国と香港

上海、南京、杭州、成都、香港などをめぐっていた。

中国の写真準備中

写真集 ”時の音” より (ニューヨーク)

世界中をめぐる、仕事の撮影の旅から旅の束の間、膨大な量の作品を残した。

個展 ”LADAKH (ラダック)”

写真をクリックしてください

個展 ”静寂の時” (ベネツィア) より

ある日アメリカ・インディアンの歴史に触れ、現在の彼等の暮らしがどうしても撮りたくなった。

インディアンとして今を生きている、言葉にならない思いを、1回1回のシャッターで受け止めて帰国。暗室にこもってモノクロ作品を焼き、東京・銀座のニコンサロンにチャレンジすると、個展が決まった。大変多くの動員を呼んだことから、大阪・ニコンサロンでも同テーマ開催となる。

当時ニコンサロンの審査委員をしていた、坂田栄一郎氏はこのように語った。

「僕もインディアンの撮影に行ったことがある。彼等はなかなか撮らせてくれない。大変なんだ。

でも小林さんの写真の中のインディアン達は、こっちを見る瞳が優しいんだ」

個展 ”アメリカ・インディアン 魂との出会い”より

写真をクリックしてください

華やかで、お金をかけた広告の撮影の旅とは大違いの、通訳の友人と助手のたった三人の旅。

通訳をした友人が話してくれた。

「我々はいつもアポ無しの旅だった。サウス・ダコタの、見るからにヤバイ感じの、ここは行きたくないなーと思うような路地にさしかかると、小林さんが「こっちに曲がってみよう」と言う。「ホントに!?」と思って車を進ませると、なぜかそこに写真を撮らせてくれる人たちが現れた。まるで小林さんを待っていたかのように」

「あるニューメキシコの村で、インディアンのゴーツク婆さんが、「写真撮るなら、金を出せ!」って迫ってきた。少しだけどお金を渡すと、ポツリポツリと、最近息子を亡くした話をし始め、表情が暗くなっていった。小林さんが「でもね、あなたのすぐ傍に、息子さんはいつも一緒にいるから、話しかけてあげるといいよ」って婆さんの肩をさすったら、婆さんがワーッと泣いて小林さんに抱きついてきた。そして自分が焼いたパンを差し出した」

またある旅では、白人とインディアンの悲しい、歴史に残る戦い・ウンデットニーの様子を、10代の時に見ていた90歳のお婆さんに出会い、家に招き入れてくれた。

そして今まで決して見せたことのない、歴史的に有名な、スー族の戦士・シッティング・ブルの墓前で、その子孫が祈る姿を撮らせてくれた。

宗教儀礼に欠かせない太鼓と、歌を聞かせてくれた女性もいた。

通訳と助手は、不思議な場面に何度も遭遇したと語った。

彼らインディアンは、部族によってかなり差があるが、非常に厳しい現実を抱えて生きている。その先祖から受継がれてきた言霊(ことだま)や、音霊(おんれい)を受け止める旅だったのではないか。初めて会う人に受け入れられる柔らかいオーラを、小林はここでも発揮したのだった。

長年仕事をしてきた編集者が、ある企画を持ってきた。

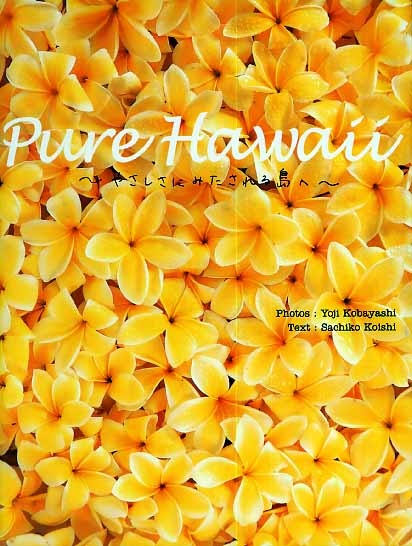

1人の若い女性の、心の旅日記のような「ピュア・ハワイ」だ。

小林が撮った写真には、心が軽くなるハワイの気候と同じ癒しがあるが、どこかしっとりと、ひっそりと何かを語りかけてくるような写真がある。ここでも小林は、ハワイ先住民族の魂に心を向けるように、その歴史を調べあげていた。ハワイに行く直前の、東京での撮影の合間、ウクレレ片手に「これってすごい悲しい歌なんだ」と解説しながら、ハワイ王朝最後の女王・リリウオカラニが書いた曲を、歌っていた。

その後、撮りためていったテーマに「日本の朱(あか)」がある。燃え上がる命、エネルギーの朱、日本古来の儀式に欠かせない、魔を除ける朱、たくさんの朱色を求めて日本各地を巡った。

早朝に着いた広島県宮島の厳島神社の扉に、一瞬だけ朝日が昇る影が映し出された”光と影/広島県宮島”

なかなか写らないと言われている、刀鍛冶の火の粉が空中を舞う姿をとらえた”日本の名工 河内國平 / 奈良県吉野村”

これらの作品を引っさげて、2009年初夏のパリで個展を開いた。フリーペーパーに載せた広告を目にして、インターネットで呼びかけ、お互い顔も知らない同士のフランス人の若者たちが、どっとギャラリーに詰めかけるという珍事も起きた。

彼等の質問に、一つ一つ答える小林は真剣だった。写真を撮り終えるまでの真剣白羽な態度と裏腹に、撮り終えた写真そのものには執着を持たない。しかしその写真を媒体にして、多くの見知らぬ人たちと交流の場を持つ、それは正直とても疲れることだったかもしれない。しかし、伝えたい何かを託すような思いがあったから、小林は人々の感想や印象を積極的に聞いていく姿勢を持ち続けた。

「あの若い子が、こんなことを言ってた」

「こんな風に感じ取ってくれた」

と、個展の後によく話していたのを思い出す。

小林洋治は、2010年1月に体調を崩し入院。3月に帰らぬ人となった。もしも天空に大いなる力が存在するとしたら、小林は縁あって巡り会った、この世に転がっている様々な思いを受けとめ光をあて、広く伝える役目を担ってきたのではないかと思う。そうして昭和から平成を駆け抜けていった。きっとあの世でも必要だったからこんなに早く呼ばれたに違いない。享年62歳。願わくはもう少しだけ話が聞きたかった。今はもう、彼の十八番だった落語”お血脈(おけちみゃく)”が聞けなくなってしまった。

バイオグラフィー

小林 洋治 (1947年-2010年)

日本写真家協会会員

日本写真芸術学会会員

1947年 神奈川県生まれ

1969年 日本大学芸術学部写真学科卒業

1970年 編集プロダクション“エディトリアルエル”に入社

1975年 コマーシャル製作・編集プロダクション“ライクウォーターエプロン舎”に入社

1982年 エプロン舎より独立フリーカメラマンに。以後、女性誌およびコマーシャル写真を手がける

〔写真展・写真集など〕

1975年 渋谷パルコにて個展 「地下鉄のマーシャ」を開催

1985年 銀座ニコンサロンにてフランソワーズ・サガン、ジャンヌ・モロー、ジュリエット・グレコを被写体にしたテーマ展 「50年代最後のパリ・3人の女達」を開催

1991年 写真集 「小林洋治写真集・時の音」を出版

2000年 2月銀座ニコンサロン、8月大阪ニコンサロンにてテーマ展 「アメリカ先住民族・魂との出会い」を開催

8月銀座富士フォトサロンにてテーマ展 「静寂の時・ベネチィア」を開催

2001年 11月恵比寿・ギャラリーモンスイユにてテーマ展 「時の音」を開催

2002年 写真集「Pure Hawaii」を出版

2003年 12月恵比寿・ギャラリーまぁるにてテーマ展 「Pure Hawaii」を開催

2009年 5月馬喰町ART+EATにて 「写真展 LADAHK (ラダック)」を開催

7月フランス・パリ ベルタン・ポワレにて 「日本の朱」”Rouge au Japon”を開催

彼の作品展を開いてみたいギャラリーのオーナーの方、また

彼の遺した作品のカードブック、ポストカードをご購入したい方は、こちらへ